2015年8月15日の未明、東京の病院で夜勤中だった看護師の高橋紗穂24歳は、地震に見舞われて意識を失います。気が付いたらそこは1944年のフィリピンのマニラ。さっきまで東京の病室にいた老女の若き日の姿となり、従軍看護婦として戦争に巻き込まれることになります。

藤岡陽子さんの「晴れたらいいね」(光文社文庫)は、一種のタイムスリップ小説です。解説の文芸評論家・斎藤美奈子さん(新潟市出身)の言葉を借りれば、「そこだけとれば、本書はみごとに荒唐無稽なお話」です。

しかし、紗穂は困惑しながらも希望を失わず、数々の理不尽に抗いながら過酷な日々を個性的な仲間たちと乗り越えていきます。本書は「異色の戦争小説=反戦小説であり、また戦地を舞台にした青春小説」であり、従軍看護婦の目通して戦争を疑似体験できる一冊ともいえます。

著者の藤岡さんについては、#20で「いつまでも白い羽根」を紹介しました。

そこにも書いたのですが(#20 藤岡陽子「いつまでも白い羽根」「トライアウト」 | アルビレックス新潟と本のある幸せ (husen-alb.com))著者の藤岡さんは大学卒業後、報知新聞社に入りますが3年半で退社。タンザニアの大学に留学しマラリアに感染するなど死を身近に体験し、帰国後には30歳で慈恵看護専門学校に入学、看護師資格を取った方です。

主人公のいた病院は、戦況が激しくなると運び込まれる負傷兵の数は激増します。手当や重傷者の排泄の世話、包帯の洗濯、亡くなった兵士の遺品の整理など任務は過酷さを増します。病院といえども安全ではなく、ジャングルを行軍して転進し、食料探しまでします。

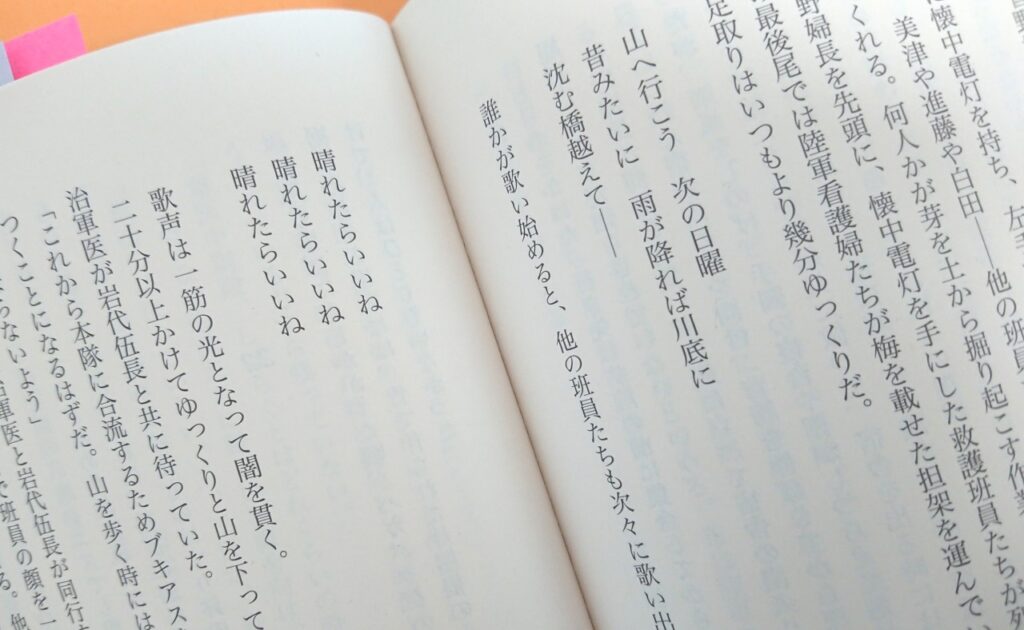

平成の時代から来た主人公・紗穂は言動を怪しまれますが「ヘイセイ」という国に留学した経験があるとごまかします。転進途中の行軍で軍歌を歌ったりするのですが、歌えない紗穂は下のように「山へ行こう 次の日曜日~」と歌い始めます👇

書名にもなっている、DREAMES COME TRUEの「晴れたらいいね」です。軍歌ではない、吉田美和さんが故郷の風景をイメージして作詞したといわれるこの曲は、ほかの従軍看護婦たちも気に入り、彼女たちも何度か歌うと歌詞を覚えてしまいます。

「晴れたらいいね」を3回繰り返して終わる歌詞の次に書かれた、「歌声は糸筋の光となって闇を貫く」という一行が象徴的です。紗穂は、そして彼女たちはいったいどうなるのか。ぜひ、作品をお読みください。

この物語には、軍に所属している陸軍看護婦と、日本赤十字社から派遣される日本赤十字社救護看護婦がでてきます。作品は、紗穂ら日赤の看護婦たちを中心に描かれます。

斎藤さんの解説によりますと、「日中戦争勃発(1937年)から太平洋戦争終結(1945年)までの8年間は多数の日赤看護婦に召集がかかり」、8年間で派遣された看護婦は合計3万1450人、殉職者は1118人におよぶといいます。

斎藤さんはさらに、こんな風にも書いています。

「8年間の戦争で戦病死した兵士は230万とされますが、その6割が病死や餓死だったともいわれます。いうまでもありませんが、彼らとまったく同じ環境に置かれ、また彼らの死をもっとも間近で体験したのが従軍看護婦たちでした」

最後に、作品で特に印象に残った場面を三つ紹介して終わります。最初の語り手は軍医、2番目は負傷兵と紗穂のやりとり、最後は同僚の看護婦です。

「若者たちに犠牲を強いて、大人たちはなにをしていたんだろうなと思うことがありますよ。いま、日本の上に立つ人間たちは高い教育を受けてきたはずなのに、この戦争を止める言葉は持たなかった。どうしてだろう…。私を含め、私の周りにも誰ひとり、声を上げる者がいなかったんだ」

「彼は寝台に腰掛け、日本に戻ったら上の学校に進みたい、と話してきた。これまでは勉強なんて嫌いだった。将来は父親の商売を継ぐつもりでいた。でも、こうして戦争に来て、無性に勉強がしたくなったのだと。

理由を訊くと、『戦争以外の方法があるかもしれないと思った』と彼は笑った。手術台に横たわっている時に、ふとそんなことが頭を過った。人を殺して領土を奪うような真似をするのではなく、日本が世界で生き残っていく別の方法を自分は考えてみたい。」

「『こんな気持ちを誰にも打ち明けたことはないけれど、私は心底この戦争を憎んでいるの』/自分は命が産まれる手伝いをする看護婦だ。だから、命を簡単に懸ける戦争を決して許さない。命を生み出し、そして育むのに、女たちがどれほどの時間と力を費やすのかを、男は知らない」