無名の職人たちの矜持と優しさ

今回はノンフィクションライター佐々涼子さんの「紙つなげ! 彼らが本の紙を造っている」(早川書房)をご紹介します。

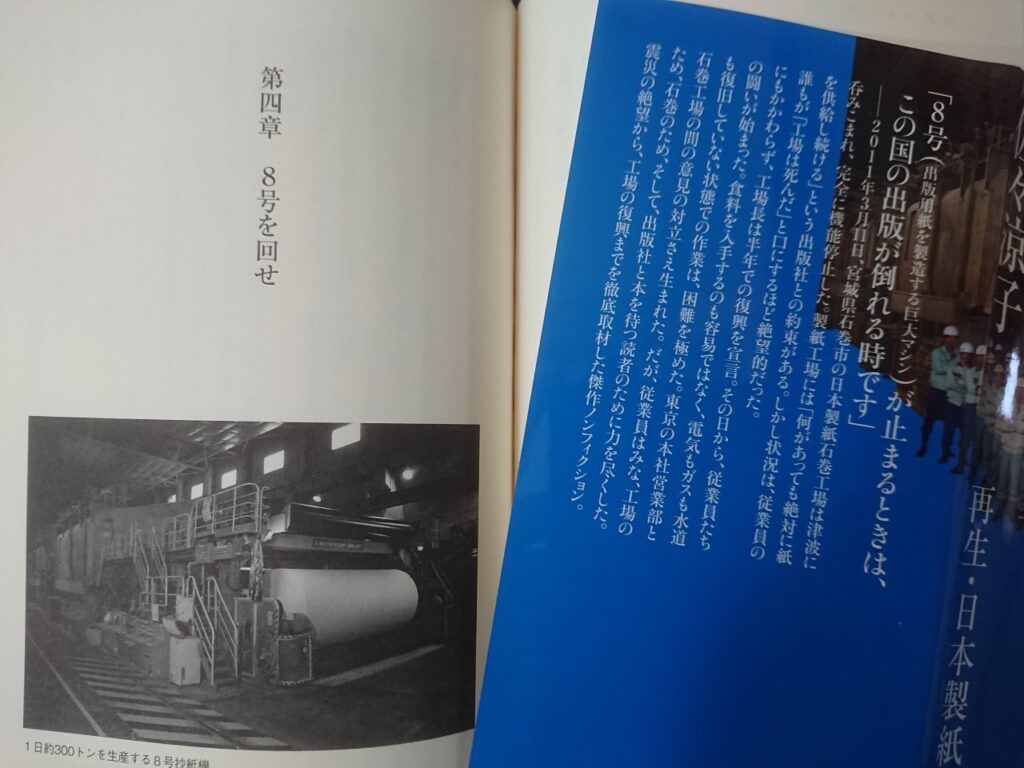

副題は「再生・日本製紙石巻工場」です。東日本大震災の津波により、壊滅的な被害を受けた工場の復興に向け、「工場のため、石巻のため、そして出版社と本を待つ読者のために力を尽くした」従業員らを「徹底取材した傑作ノンフィクション」です。

本書の最後の方に、とても胸に響くシーンがあります。「なぜそこまでして石巻工場を復興させ、紙を作るうとするのだろう」と佐々さんが工場の従業員の方に話を聞いた際の言葉です。

「いつも部下たちには、こう言って聞かせるんですよ。『お前ら、書店さんにワンコインを握りしめてコロコロコミックを買いにくるお子さんのことを思い浮かべて作れ』と。小さくて柔らかい手でページをめくっても、手が切れたりしないでしょ?

あれはすごい技術なんですよ。一枚の紙を厚くすると、こしが強くなって指を切っちゃう。そこで、パルプの繊維結合を弱めながら、それでもふわっと厚手の紙になるように開発してあるんです」

これを受け、佐々さんは書きます。

「子どもも、そしてかつて子どもだった大人も夢中になって読んだ漫画雑誌の一枚、一枚の手触りに、彼ら無名の職人たちの矜持と優しさがこもっている」

製紙工場で働く人々や、著者の佐々さんの本への愛情がいっぱい詰まった作品です。

「出版社が待っている」半年で1台動かす

日本製紙は、「この国の出版用紙の約4割を担って」いて、石巻工場は「その会社の主力工場」で、世界屈指の規模を誇るといいます。

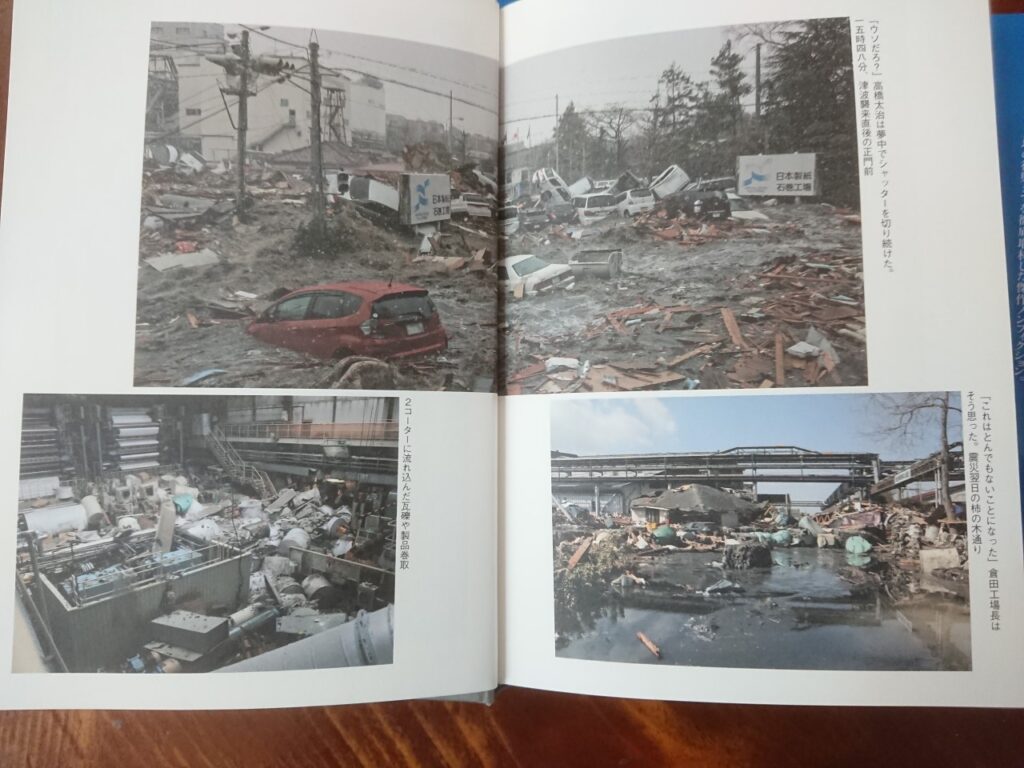

2011年3月11日。「工場の建屋に入った津波は、高いところで約4メートルまでに達した。凍てついた水の中には、近隣から運ばれてきた家屋の二階部分18棟、自動車約500台が浸かっていた。そして、いたるところに散乱したした瓦礫はみな、数時間前まで営まれていた尊い日常生活の断片だった」

「半年後にマシンを1台動かす」という目標に向かって当初は、最新鋭のN6という抄紙機を最初に立ち上げるべく作業を始めました。ところが、営業部の「8号の紙を出版社が待っている」という要望で、8号抄紙機を最優先することに変更されます。

8号は古いマシンですが、「単行本や、各出版社の文庫本の本文用紙、そしてコミック用紙製造していた」上に、「高度な専門性を持ったこのマシンで作る紙は、ほかの工場では作れないものが多かった」からです。

「紙を抄くのに塵一つ混入してはいけないはずが、どこもかしこもドロドロで、工業用水は夏になるまで復旧しない。構内の泥を撤去するのは、中に重機が入れない以上、すべてスコップで掻き出すほかはない。パイプが入り組んでいるところは、手で掻き出すところも出てくるだろう。いまだかつて誰も経験したことがない事態」でした。

しかし9月14日に8号マシンが再稼働を果たすと、翌2012年3月26日にはN6が操業を再開、8月30日には完全復興を果たします。「日本製紙全体での震災被害額は1000億円。その中で石巻工場の回復費用が大半を占めており、私企業では東北電力に次ぐ巨額の費用が投じられた立て直しだった」そうです。

指先でも読書を味わっている

著者の佐々さんは「プロローグ」で「読書では、ページをめくる指先が物語にリズムを与える。人は無意識のうちに指先でも読書を味わっているのだ」と書きます。さらに別の個所では、次のように綴ります。

「触ることや嗅ぐことに関しては、今まであまり注意を向けずにきたのではないだろうか。しかし、紙の本の肌触りや香りは、文章の中身を理解し、記憶するのにも役立っている」

「紙の本の読書体験は、本を開く前から始まっており、その触り心地やにおいの記憶自体が、作品世界に影響を与える。そして、我々は『めくる』ことによって、さらに読書を”体験”していき、本にはその痕跡が残るのである」

作品の最後も、印象的です。

―娘とせがれに人生最後の一冊を手渡すときは、紙の本でありたい。メモリースティックじゃさまにならないもんな。小さいころから娘を書店に連れていくと、『おとうの本だぞ、すごいだろう』と自慢するんですよ。だから娘は言ってくれる…

そこまで憲昭が語ると、それを隣で聞いていた礼菜は眩しそうに笑って、その言葉を継いだ。

「本はやっぱりめくらなくちゃね…。お父さん」―

本書には社会人野球「日本製紙石巻硬式野球部」の選手たちの思いや震災後の活動について、また、「居酒屋店主の証言」として、被災直後の商店街での強奪の様子などについても書かれています。

東日本大震災を風化させないためにも、ぜひ本屋さんで購入して、お読みいただければと思います。ハヤカワ・ノンフィクション文庫から文庫本も出ています。

以下、私がこのほかに「付箋した」個所から、いくつか紹介します。

―「文庫っていうのはね、みんな色が違うんです。講談社が若干黄色、角川が赤くて、新潮社がめっちゃ赤。普段はざっくり白というイメージしかないかもしれないけど、出版社は文庫の色に『これが俺たちの色だ』っていう強い誇りを持ってるんです。特に角川の赤は特徴的でね、角川オレンジとでも言うんでしょうか」―

「紙にはいろんな種類があるんだぞ。教科書は毎日めくっても、水に浸かっても、破れないように丈夫に作られているだろう? コミックにも工夫がいっぱいあるんだ。薄い紙で作ったら、文庫本の厚さぐらいしかなくなっちまう。それじゃあ子どもが喜ばない。手に取ってうれしくなるように、ゴージャスにぶわっと厚く作って、しかも友達の家に持っていくのにも重くないようにできてる。これな、結構すごい技術なんだぞ」

「工場の技術者畑中は、嵩高と柔らかさという、相反する要望に応えるために、何度も紙を作り直して研究を重ねた。ユーザーは、感覚でオーダーする。「品のあるものを」と。では、その品とは何か。それを突き詰めて考え、形にするのが技術者たちの仕事なのである」

「日本製紙石巻工場は、家族や知人、同僚たちを亡くし、家や思い出を流された従業員たちが、意地で立ち上げた工場だ。だが、読者は誰が紙を作っているかを知らない。紙に生産者のサインはない。彼らにとって品質こそが何よりも雄弁なサインであり、彼らの存在証明なのである」

◇ ◇

4月の特集「ようこそ本の世界へ」は、ここからはノンフィクションやエッセーなどを取り上げていこうと思っています。本にまつわる小説は、まだまだご紹介したいものがいっぱいありますので、適宜書いていきたいと思います。