前回の本の紹介は、古今東西の名作132冊をラストの一文から読み解く、斎藤美奈子さんの「名作うしろ読み」を取り上げました(#205 132冊の「お尻」丸出し 「名作うしろ読み」(斎藤美奈子) | アルビレックス新潟と本のある幸せ (husen-alb.com)」)。そこで今回は、「書き出し『世界文学全集』」(柴田元幸・編・訳、河出書房新社)です。

いったいどういう本か。柴田さんはこの本の「前口上」で次のように書いています。

「こういう本があるんです、という『愛の指さし』」が目的です。「ふうん、これって名前は知ってたけど実はこんな感じなのか、なら読んでみようかな、と、読者がこの本を読んでいる最中に一度でも思ってくだされば、それでこの本の目的は達成される」のです。

あるいは「そうやって作品自体へ進む代わりに、読者が続きを勝手に夢みてくれたら、それはそれで有意義だと思う」。

紹介されているのは73作品ですが、アメリカ文学研究者で翻訳家の柴田さんですから、米英の作品が大半を占めます。

柴田さんはこれまでアンソロジーを作るときは「いつも自分の好みを前面に押し出してきた」そうですが、今回は「意図的に、かつての文学全集のラインナップをほとんどなぞるようにして」作品を選んだそうです。

それは「見慣れているつもりのものが実は案外新鮮に見える、という愉しさが生じるためにはこういう古風なラインナップの方が効果的ではと思ったということに尽きる」と言います。書き出しから2~3ページほどが紹介されていますから、どれも続きが読みたくなってしまいます。

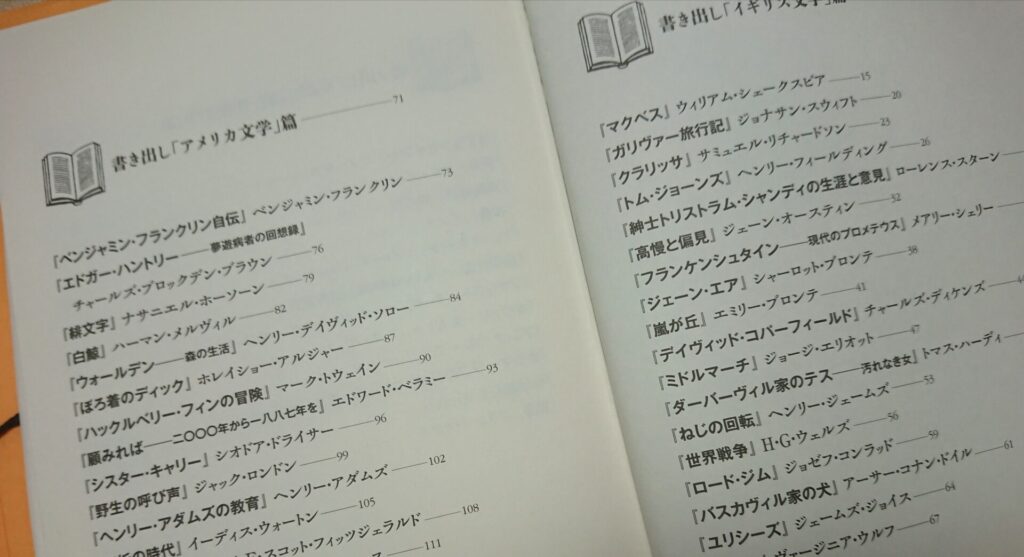

👇は目次の一部です。

「アメリカ文学」編の中から、書き出しの一部を一つだけ紹介しようと思います。

「いまよりも若く、傷つきやすかった年月に、僕は父から忠告を受けた。その忠告を、今日に至るまでずっと、僕はよく思い返してきた。

『誰かを批判したくなったら』と父は僕に言った。『思い出すといい、この世界の誰もがみな、お前と同じ恵まれた立場にいたわけじゃないことを』」

これは、「グレート・ギャッツビー」(F・スコット・フィッツジェラルド)の最初の2段落です。父親の『思い出すといい、この世界の誰もがみな、お前と同じ恵まれた立場にいたわけじゃないことを』という言葉、素敵ですね。まさに、ずっと思い返してきたくなるコトバです。

この「グレート・ギャッツビー」は、斎藤美奈子さんの「名作うしろ読み」にも入っていて、その「おしり」は次の通りです。

「こうしてぼくたちは、絶えず過去へ過去へと運び去れれながらも、流れにさからう舟のように、力のかぎり漕ぎ進んでゆく。」

これは新潮文庫の野崎孝さんの訳です。斎藤さんは寸評で、この作品について「ロバート・レッドフォード主演の映画でも知られる作品。映画はレオナルド・ディカプリオ主演でリメイク。小説は村上春樹の翻訳も出た。名作は何度でも復活するという証拠か。」と書いています。

斎藤さんの評を読んで、私は読み返したいなと思ったのですが、柴田さんの書き出しの訳を読んで、ますますその思いが強くなりました。

柴田さんのこの本では、「重訳で読む世界文学編」もあり、夏目漱石の「私は猫だ」なども紹介されていて、とても面白く、楽しいです👇

重訳とは、原文を翻訳した外国語の文をさらに翻訳することです。この「私は猫だ」は、「吾輩は猫である」の英訳を、日本語に訳し直したものです。「吾輩は猫である」は英訳すれば、「I Am a Cat」で、その英訳を日本語訳すると「私は猫だ」になるのですね。

これについて柴田さんは、「原文を極力忘れるように努めて訳した。もっとも、原文を知らずに訳しても、この猫の個性が見えてくるうちに、『吾輩は猫である』という訳文にいずれたどり着いたかもしれない、とも思う」と書いています。

ちなみに、書き出しは「私は猫だ。いまのところまだ名前はない。」と訳されています。岩波文庫をみると、「吾輩は猫である。名前はまだない。」で始まっています。

重訳では、紫式部の「源氏物語」も取り上げられています。これには、違う時代に英訳された三つの翻訳を、重訳したものが載っています。もとになったのは1929年、1976年、2001年の英訳です。ここでは紹介しませんが、比べてみるとかなり違っています。

ぜひ本をお手に取って、読み比べていただければと思います。読書の秋、古今東西の名作にふれてみてはいかがでしょう。