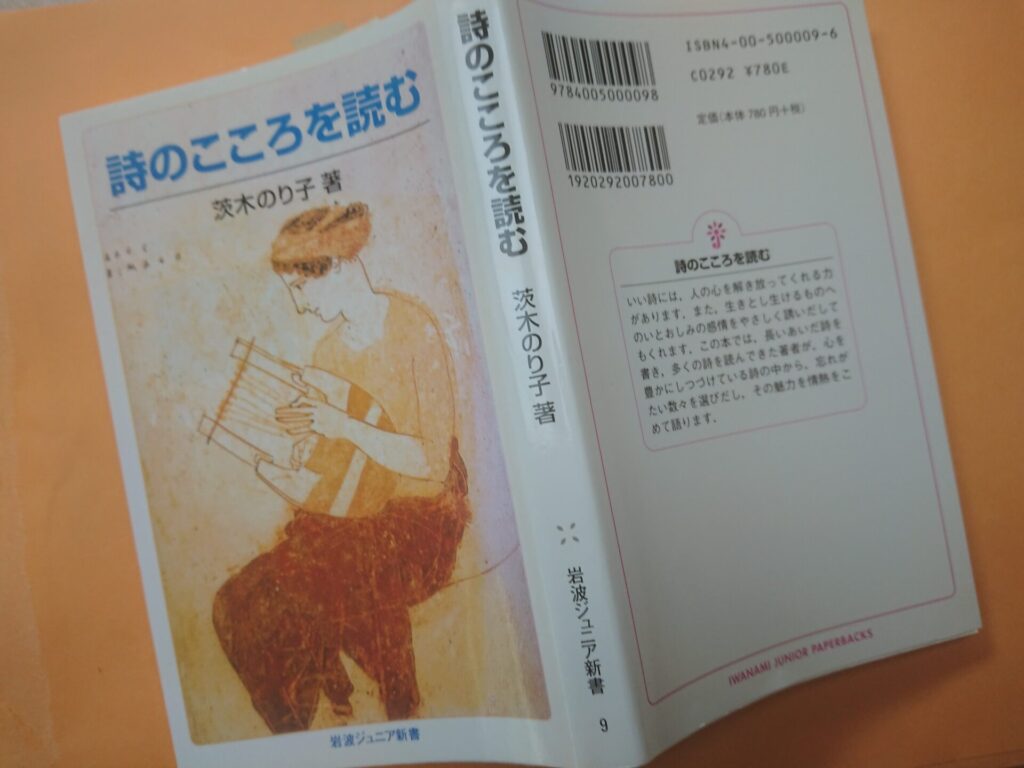

前回、前々回に続き、今回も茨木のり子さんです。著書の「詩のこころを読む」(岩波ジュニア新書)は、「詩の魅力にふれるきっかけ」として最適といえる一冊です。

この本については、カバー裏面でこう説明されています。「長いあいだ詩を書き、多くの詩を読んできた著者が、心を豊かにしつづけている詩の中から、忘れがたい数々を選びだし、その魅力を情熱をこめて語ります」

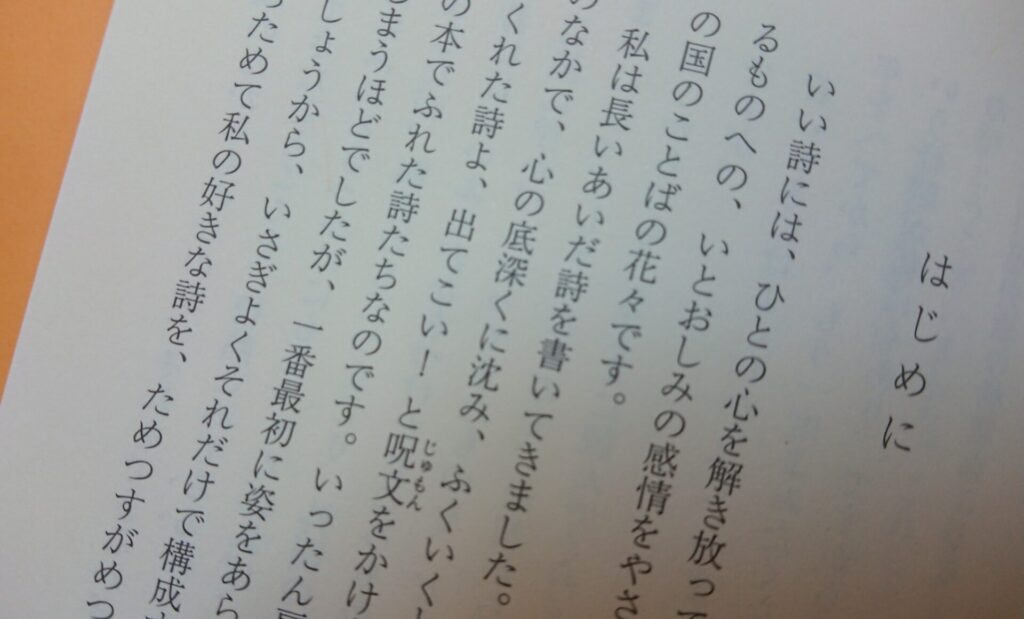

茨木さん自身は、本書の「はじめに」の冒頭で次のように書いています。

「いい詩には、ひとの心を解き放ってくれる力があります。いい詩はまた、生きとし生けるものへの、いとおしみの感情をやさしく誘いだしてもくれます。どこの国でも詩は、その国のことばの花々です」👇

これに続いて以下のように綴っています。

「私は長いあいだ詩を書いてきました。ひとの詩もたくさんよんできました。そんな歳月のなかで、心の底深くに沈み、ふくいくとした香気を保ち、私を幾重にも豊かにしつづけたくれた詩よ、出てこい! と呪文をかけますと、まっさきに浮かびあがってきたのが、この本でふれた詩たちなのです」

その上で本書の狙いについて、次のように記しています。

「あらためて私の好きな詩を、ためつすがめつ眺めてみよう、なぜ好きか、なぜ良いか、なぜ私のたからものなのか、それをできるだけ検証してみよう、大事なコレクションのよってきたるところを、情熱をるる語ろう、そしてそれが若い人たちにとって、詩の魅力にふれるきっかけになってくれれば、という願いで書かれています」

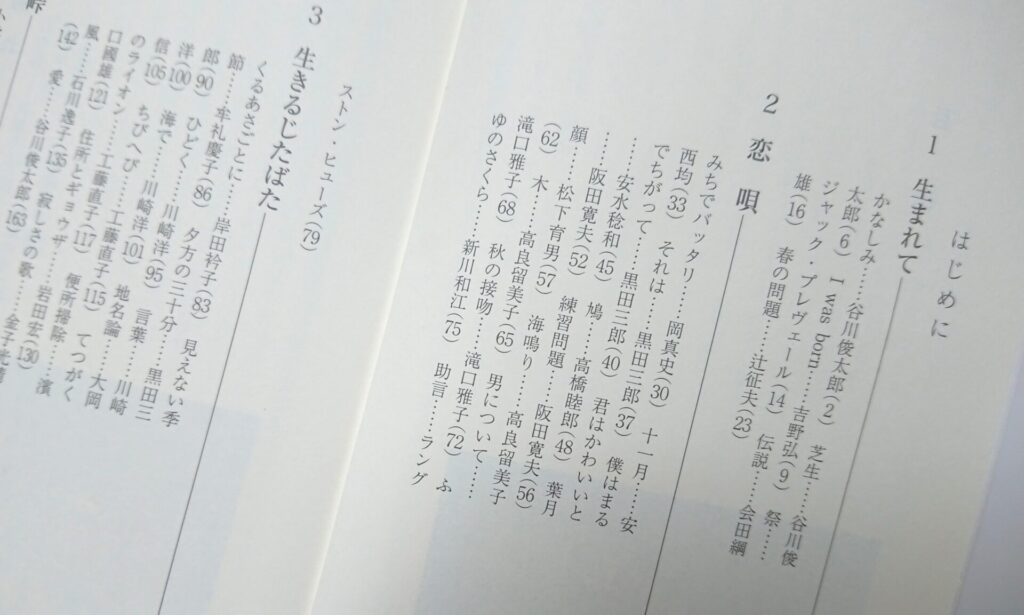

下の目次に一部を見ていただければお分かりの通り、本書にはたくさんの詩、詩人が紹介されています👇

本書は、「生まれて」「恋唄」「生きるじたばた」「峠」「別れ」の五つの章で構成されています。「1 生まれて」で、最初に紹介されているのが谷川俊太郎さんの「かなしみ」という、次のような短い詩です。

「あの青い空の波の音が聞えるあたりに/何かとんでもないおとし物を/僕はしてきてしまったらしい

透明な過去の駅で/遺失物係の前に立ったら/僕は余計に悲しくなってしまった」

ー詩集「二十億光年の孤独」

この詩について茨木さんは、「『かなしみ』は作者が十代の時、書いたものですが、若いときでなければ書けないような、まじりっけなしの純粋さを湛えていて読む人の心を打ちます」といい、次のように続けています。

「『とんでもないおとし物』とは何だったのかしら? 前生というものがあるなら前生の記憶だったのかもしれないし、或いは「はィ」と答えて引きうけた、重大任務の何かだったかもしれません。何か重大なものを忘れているという、この『忘れものの感覚』は、詩の大きなテーマの一つですが、日本語でこれほど澄みきったものとして提出された例は、今までになかったような気がします」

ちなみに、「谷川俊太郎選 茨木のり子詩集」が岩波文庫から出ているのですが、その中で谷川さんは、茨木さんとは「何でも言える親しいおつきあいをしていました」と書いています。

また前回紹介した後藤正治さんの「清冽」では、お二人のことにも触れられています。その中にある、谷川さんの「わかりやすい詩はつまらない、わかりにくい詩が高尚なんだという価値観がある。そうじゃないはずだというのが僕であり茨木さんだったわけで、詩の大衆化を肯定することにおいて二人は連なっていましたね」というコメントが印象的でした。

本書の3章は「生きるじたばた」です👇

この章は、五つある章の中でも一番長く90ページもあり、岸田矜子さん、川崎洋さん、大岡信さん、工藤直子さん、金子光春さんらの詩が紹介されています。その冒頭にある茨木さんの言葉を紹介して終わりにします。

「私が毎日じたばた暮らしているせいか、生きるというのは、なんてこう、じたばたしなくちゃならないのかと思います。喜怒哀楽のさざなみ、大波にゆすぶられて、ひとびともまた、そのようです。生きることに深く根ざしている詩も、とどのつまり、この章の中にすべて入ってしまうでしょう。

詩は感情の領分に属していて、感情の奥底から発したものでなければ他人の心に達することはできません。どんなに上手にソツなく作られていても『死んでいる詩』というのがあって、無残な屍をさらすのは、感情の耕しかたがたりず、生きた花を咲かせられなかったためでしょう」