「自分のなかにいろいろなタイプの読者像を持っていること。それが『読みやすい文章』を書くというときの一つの条件じゃないかと思うんです」。内田樹さんは「街場の文体論」(ミシマ社、文春文庫)で、こう書いています。

内田さんは、「書くとき、目の前に読者がいないときも、僕たちは仮想の読者を想定して書いています。どんな場合でも、想像上の読者に向けて語りかけている」といいます。

しかし、読者は他人です。だから「ほんとうのところは何を考えているかわからない」。でも「読者を想定しないと、書くことはできません。ちゃんと顔があって、思想があって、感情があって、言葉づかいについての好き嫌いがある読者が、一つの文を書いているときには、必ず僕のなかにはいる」。

その「読者」は、「テーマによって、文体によって、もちろん媒体によって、変わります」。内田さんは書いている途中で、話題が変わると想定読者も変わるそうです。「でも、どんな場合でも、書いているその瞬間には『この言葉を読んでいる具体的な読者』の像が自分の中にはある」。

内田さんは、こういう想定読者に届く文章とは、「自分自身が『まあ、そうだよね。そういうことって、あるよね』とうなずける文章」だといいます。「『他者に伝わる言葉』というのは、実は『自分のなかにいる他者』に伝わる言葉のことじゃないかと思うんです」と書いています。

これは、第1講「言語にとって愛とは何か?」で書かれています👇

この第1講で、興味深かったのは、内田さんが「ものを書くときに読み手の知性を見下して書くということほど不毛なことはない」と指摘していることです。

「『書く』ということの本質は『読み手に対する敬意』に帰着するという結論に達しました。それは実践的にいうと、『情理を尽くして語る』ということになります」というのです。

その上で、「情理を尽くして」という態度は、「読み手に対する敬意の表現であり、同時に、言語における創造性の実現だと思う」と書きます。さらには、創造というのは、「『何か突拍子もなく新しいこと』を表現すること」ではないといいます。

「言語における創造性は読み手に対する懇請の強度の関数です。どれくらい強く読み手に言葉が届くことを願っているか。その願いの強さが、言語表現における創造を駆動している」というのです。

別の個所では、こんな風にも表現しています。

「『届く言葉』には発信者の『届かせたい』という切迫がある。できるだけ多くの人に、できるだけ正確に、自分が言いたいこのことを伝えたい。その必死さが言葉を駆動する。思いがけない射程まで言葉を届かせる」

いくらこなれた文章でも、読み手を見下していたり、ただ読者を増やしたいがために書かれたりしたような文章は、心に「届かない」、響かないー。そんな文章、時々見かけますよね。

この本の単行本の帯には、「講義の熱気と臨場感そのままに、これだけはわかってほしい『ことば』の品質に迫る!世代を問わず『ことば』との付き合い方がわかるお薦め本」という、書店員さんのコメントが載っています👇

この本は、内田さんの30年におよぶ教師生活の最後の半年、2010年の10月から翌年の1月まで、神戸女学院大学での最終講義「クリエイティブ・ライティング」で話したことを基にしています。

最後の授業ですから、「学生たちに『これだけはわかっておいてほしい』と思うことを、書き口説くように」話しています。さらには、「実際の授業の感じ、そのときの教室の雰囲気」が、リアルに届いてきます。

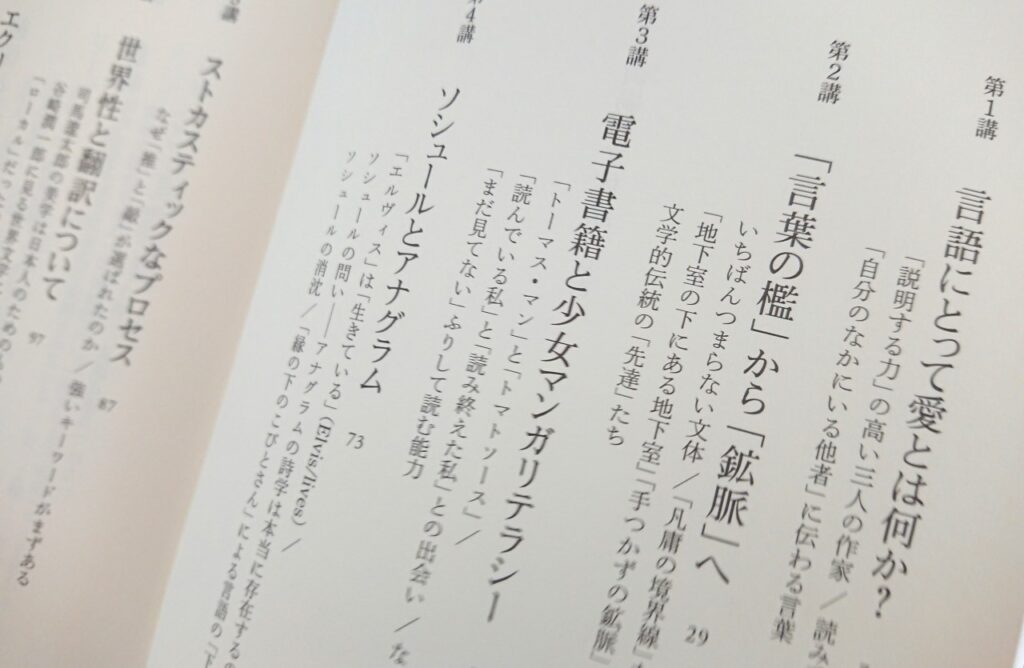

上の目次を見ると、難しそうな感じを受けるかもしれません。でも、「文学理論や言語学について、ほとんど何も知らない学生にもわかるように、噛んで砕いてお話」しています。さらには、村上春樹さんや橋本治さん、三島由紀夫、司馬遼太郎から、少女漫画、アニメなどについて書かれていたりしますので、興味を持って読めるのではないでしょうか。

上の書店員さんのコメントにもあるように、この本は「この混乱した社会情勢をいかに生き延びていくかというサバイバル論であり、どうしたらうまく他人と話したり、自分の言いたいことを伝えるのか、のコミュニケーション論でもある」といえます。

全14講です。まさに「講義の熱気」を「臨場感そのまま」に、味わってみてはいかがでしょう。