「いくら努力しても、怪我すればすべて終わり。スポーツっていうのは、残酷なものだと思う。だから、とにかく怪我にだけには気をつけて、せっかくの努力をふいにしないでほしいと思います」

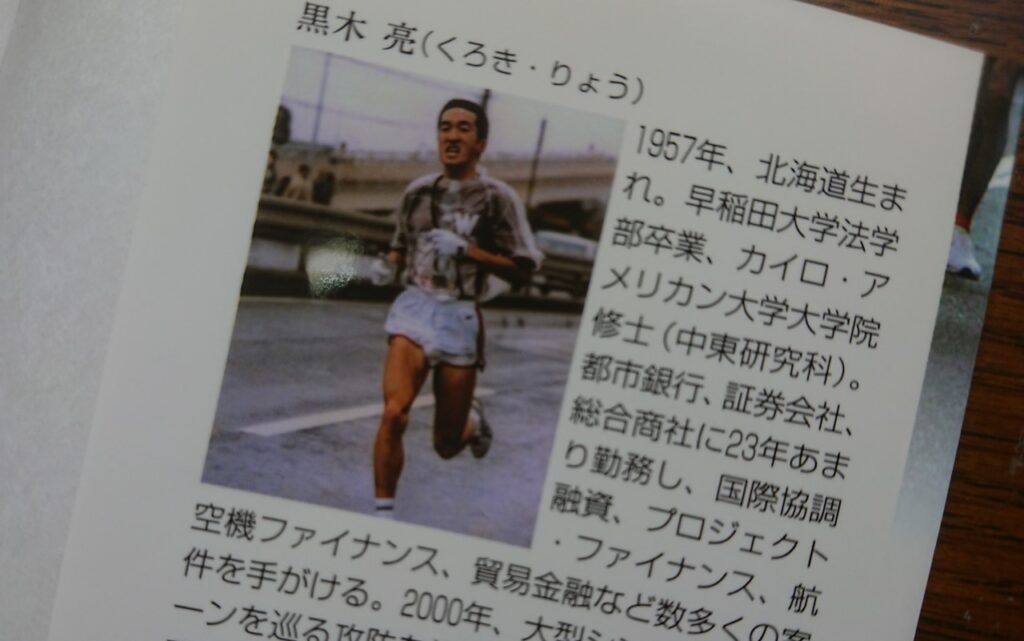

これは、黒木亮さんの「冬の喝采」(講談社文庫=現在は幻冬舎文庫)の中の言葉です。

経済小説家の黒木さんは、本名は金山雅之さんで、早稲田大学時代に瀬古利彦さんらとともに箱根駅伝を2度走っています。この本は、中学時代からの競技生活を綴った自伝的小説です。

北海道出身の黒木さんは「指導者もいないままに練習していたわたしは、多くの貴重なものを失った」といいます。最大の損失は「高校2年から大学1年までの3年間というブランク」で、「大学には一般入試で入り、競走部には、大学2年から準部員として入部」しました。

冒頭の言葉は、高校を卒業する際に陸上部の後輩たちが開いてくれた送別会で、黒木さんが後輩たちに語った言葉です。

高校時代は怪我のため満足に練習もできないまま終わり、早大時代も怪我との戦いが続きました。

この作品では、走れない日々の思い、リハビリや厳しい練習について克明に描かれています。箱根駅伝のレースの情景描写は臨場感があり、ランナーの心境も窺い知れて、上、下巻で合わせて750ページ以上ですが、引き込まれて一気に読めます。

黒木さんは1979年の箱根駅伝で、3区のランナーとして初出場します。この時に2区を走ったのが、前年の福岡国際マラソンで優勝した瀬古さんでした。

瀬古さんはトップで中継所に飛び込んできます。

「『頼むぞ、金山!』

『はい!』

瀬古と一瞬の会話を交わし、右手で臙脂色のタスキを掴み、弾かれるように」

黒木さんは走り出していきますー。

この作品に、私が「付箋した」なかの一つに、次のようなものがあります。

「レースの結果は、わずか1行に集約される。残るものは、氏名、記録、区間順位、チーム順位の4項目だけである。そこには、怪我をしていたからとか、風邪をひいていたからと書かれることはない」

陸上に限らず、スポーツには、けがはつきものです。いくら注意をしていても、けがをすることはあります。試合の日に最高のコンディションに持っていこうとしても、上手くいかず、体調がすぐれないこともあるでしょう。

まさに「スポーツっていうのは、残酷なもの」です。

新型ウイルスの感染禍で、満足な練習ができなかったり、陽性と診断されて試合に出られないということもあります。

あらゆるスポーツの選手たちがけがをしないよう、さらには新型ウイルスの感染が一日も早く終息することを願うばかりです。